Damit alles, was ich je geschrieben habe, auf dieser Seite verzeichnet ist, finden sich an dieser Stelle nochmal alle Beiträge, die ich in den Jahren 2015 bis 2017 bei einfach.effizient. veröffentlicht habe. Und zwar chronologisch absteigend:

Was bedeutet Lean?

05.08.2017

In deutschen Texten wird lean fast durchgängig mit „schlank“ und Lean Management mit „schlankem Management“ übersetzt, bei dem es darum gehe, sparsam mit Ressourcen umzugehen. Bevor wir Luft holen können, nimmt das Unheil seinen Lauf: Schlank, sparsam mit Mitarbeitern, dann ist Lean wohl so etwas wie ein Programm zum Personalabbau.

Was für ein unheilvolles Missverständnis! Dadurch verursacht, dass sich das Wort „lean“ am allerehesten mit „mager“ übersetzen lässt. Ein Begriff, der in beiden Sprachen mehrdeutig verwendet wird: Im Modelgeschäft und im Alltagsgebrauch im Sinne von „schlank“ oder „unterernährt“, während ihn ein Schlachter wertschätzend und preissteigernd einsetzt, weil sein Fleisch mehr aus Muskeln als aus Fett besteht. Und in diese Richtung zielt das Wort „lean“ in der Organisationslehre, mit einer „mageren“ Organisation ist eine gemeint, die leistungsfähig und athletisch ist, weil sie ohne Verschwendung auskommt.

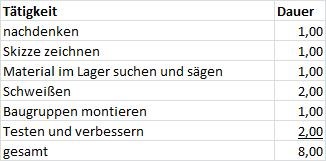

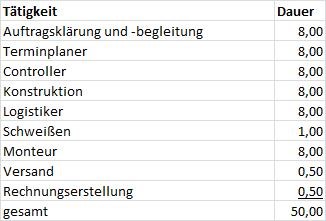

Und wie geht das genau? Klassisch organisierte Unternehmen arbeiten überwiegend mit einer festen Zahl spezialisierter Personalstellen und Push-Steuerung (= Aufgaben werden kundenunabhängig geplant und ohne Rücksicht auf die bereits in Bearbeitung befindlichen Aufgaben übertragen). Beides zusammen führt bei schwankendem Arbeitsanfall zu Aufgaben-Beständen, Wartezeiten und Verschwendung, weil die feste vorhandene Arbeitszeit nur zufällig zum Arbeitsanfall passen kann. Das Ausmaß erkennen wir, indem wir ermitteln, wie schnell ein einziges Produkt theoretisch fertig sein könnte, wenn wir ansonsten nichts zu tun hätten. Dann vergleichen wir diese „physikalisch minimale Lieferzeit“ mit der tatsächlich benötigten, der Unterschied zwischen beiden gibt Auskunft über das Ausmaß an Liegezeiten und Verschwendung. In der Praxis finden wir dabei nicht selten Lieferzeiten, die 40 bis 50 mal länger sind, als eigentlich nötig.

Flexibilisieren wir unsere Kapazitäten und ersetzen wir mit der Lean-Einführung Push- durch Pull-Steuerung (= die Aufgaben in Arbeit werden begrenzt, indem wir nur auf Wunsch des Kunden und erst dann neue Aufgaben beginnen, wenn die vorherigen abgeschlossen sind), beginnt die Arbeit zu fließen, Verschwendung wird zurückgedrängt und Lieferzeiten sinken.

Wenn wir gefragt werden, was Lean bedeutet, sagen wir deshalb gern: Arbeit fließt. Wie ein breiter Strom, ruhig und zügig, ohne Stillstand, Lücken, Umwege, Plätschern, Schäumen oder Spritzer. Und deshalb ist Lean auch das kraftvollste Mittel, das wir kennen, zu kürzesten Lieferzeiten und Effizienz zu finden, um die Wachstumskräfte in einem Unternehmen zu entfesseln.

Land in Ruinen

14.07.2017

Italien ist ein schwer krankes Land. Vielleicht war das schon früher so und uns nur nicht bewusst. Zugegeben, in der Vergangenheit haben wir überwiegend klassische Tourismusziele angesteuert, Orte, wo es nach Pizza duftet, die Sonne scheint und das Wasser blau ist.

Dieses Jahr führte uns die geplante Erkundung der Region Piemont unter anderem nach Biella am Fuße der Alpen, ein (früheres) Zentrum der Textilindustrie. Bereist man die Gegend ausführlich, sieht man an den Verkaufsschildern, eingeschlagenen Fenstern und sonstigen Zeichen des Verfalls, dass gefühlt die Hälfte aller Industriegebäude, streckenweise sogar über 80 Prozent geschlossen oder verlassen sind. Die Region wirkt wie ein riesiges Industriemuseum.

Sobald wir uns tiefer mit der lokalen Situation auseinandersetzen, erfahren wir, dass die Industrieleistung nach zwei Rezessionen 2008 sowie 2011 bis 2013 insgesamt etwa 40 Prozent unter dem Wachstumspfad vor der Krise liegt. Rechnen wir heraus, dass es Automobil, Plastik und Pharmazie wieder bessergeht, haben traditionelle Branchen wie Möbel, Textilien, Lederprodukte und Kleidung deutlich über 50 Prozent (!) eingebüßt.

Wurden Probleme in Zeiten der Lira mit Abwertung und Inflation bekämpft, sind es heute überwiegend Staatsausgaben, die die strukturellen Schwächen (noch) überdecken. So hat der Staat seit Beginn der Krise etwa 600 Mrd. Euro an zusätzlichen Schulden aufgenommen, obwohl mit der Draghischen Geldpolitik jährlich um die 60 Mrd. geringere Zinsausgaben fällig wurden.

Insgesamt haben es die Italiener seit den 80er Jahren unterlassen, hinreichend in Technologien, den Strukturwandel und Produktivitätssteigerungen zu investieren und waren sich zu sicher, dass man asiatischen Wettbewerbern in Sachen Qualität schon voraus bleiben würde. Das war ein Trugschluss, insbesondere bei Medium-Tech Produkten. Verblieben sind oft nur wenige Großunternehmen (im Textilbereich beispielsweise Zegna und Cerutti), kleine Firmen ächzen derweil unter prohibitiven Steuersätzen von deutlich über 60 Prozent und Lohnnebenkosten von nicht selten 100%.

Sprechen wir mit Einheimischen über die Krise, zucken sie mit den Schultern und meinen, „dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen.“ Was aber nichts Gutes erwarten lässt, wenn zugleich Staat und Bürokratie jede wirtschaftliche Aktivität strangulieren und selbst in den Großstädten kaum jemand (egal welcher Generation!) eine andere Sprache als Italienisch spricht. Das wirkt zwar liebenswert anachronistisch, sich gegenüber fremdsprachigen Kunden mit Händen und Füßen verständlich zu machen, wird aber die Chancen auf dem Weltmarkt kaum verbessern.

Was wir davon lernen können? Wenn wir uns in Zeiten der dynamischsten Veränderungen der Menschheitsgeschichte zu sicher sind und nur auf bewährte und bequeme Konzepte setzen, statt uns an die Spitze des Fortschritts zu setzen, werden wir scheitern. Sei es als Firma, als Region oder als Land. Und wenn wir kein Bild davon haben, was konkret unsere eigene Nische in der globalen Wertschöpfung ist und es vernachlässigen, uns bei der Bildung unserer Kinder und Mitarbeiter darauf einzustellen.

In diesem Sinne machen wir uns direkt nach der Urlaubszeit wieder mit Elan an die Veränderungsarbeit, um ein weiteres Stück zu Vorreitern unserer Zeit zu werden. Dabei wünschen wir uns allen viel Erfolg!

Ich packe meinen Koffer und…

17.06.2017

…fahre in den Urlaub? Eine zum Ferienbeginn sicherlich passende Satzergänzung. Ältere kennen den Satz noch vom beliebtesten „Brain-Game“ ihrer Kindheit „Kofferpacken“ und ergänzen ihn um eine immer längere Kette von Gegenständen, die sie mitnehmen wollen. Im beruflichen Umfeld sprechen wir jeden Tag vom Mitnehmen, und zwar vom Mitnehmen der Mitarbeiter. Egal woran wir gerade arbeiten oder was wir uns vornehmen, aus irgendeinem Grund wollen, müssen oder geloben wir immer, die Mitarbeiter mitzunehmen. Meist sagen wir das im Nachsatz zu einem Vorhaben, gerne kombiniert mit dem Wort „natürlich“.

Laut Duden bedeutet etwas mitzunehmen, jemanden an etwas teilhaben zu lassen. Und das ist genau das, was wir damit sagen wollen: wir denken uns etwas aus und lassen dann unsere Mitarbeiter daran teilhaben. Das ist gut gemeint von uns, denn so meinen wir, funktioniere Veränderung. Wir Führungskräfte überlegen uns – ggfs. mit unseren Beratern – eine Lösung, danach rütteln wir bewusst auf, bereiten auf anstehende Veränderungen vor, stellen Gründe plausibel dar, wecken Bereitschaft zur Änderung, bringen Mitarbeiter dazu, das Neue begeistert anzustreben, weisen den Weg nach vorne, lassen die Mitarbeiter Teil des Veränderungsprozesses werden oder binden sie gar aktiv ein, vermitteln Methoden, Motivation und neue Wege, zu denken, erhalten Motivation aufrecht, schulen, wertschätzen durch unsere Präsenz, motivieren, den beschlossenen Weg einzuhalten, unterbinden den Rückfall in alte Verhaltensmuster oder geben das Gefühl, trotz aller Schwierigkeiten auf dem richtigen Weg zu sein. Soweit zur gängigen Rollenverteilung bzw. zum üblichen Veränderungs-Vokabular.

Aber sind wir es wirklich, die Mitarbeiter einfach nur nachträglich an unseren Denkergebnissen teilhaben lassen? Sind wir tatsächlich die Macher und Spin Doktoren in unserem Universum? Oder sind unsere Mitarbeiter, die jeden Tag Ergebnisse produzieren, die von unseren Kunden bezahlt werden, einfach nur zu feinfühlig, uns außer mit ihrem X-Verhalten* mit unserem begrenzten Einfluss zu konfrontieren?

Sehen wir es positiv: Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, wie kraftvoll wir sein könnten, wenn es nicht mehr nur auf unsere eigenen Denkergebnisse und Ideen ankäme, sondern alle Kollegen sich mit ihren Erfahrungen, Gedanken und Fragen einbrächten? Wie viel besser neue Lösungen wären und viel mehr PS uns das gäbe?

Wir machen in der Beratung gute Erfahrungen damit, bereits vor ersten Lösungsansätzen mit den Teams zu diskutieren**, die Grenzen ihrer Handlungsräume abzubauen und Systeme so umzugestalten, dass Y-Verhalten wieder Normalität wird. Und wenn erst einmal ein sicherer Rahmen geschaffen und ein klares Ziel gefasst ist, fangen Menschen ganz von alleine an, zu experimentieren und neue Wege zu gehen. Dann muss sie keiner mehr mitnehmen, im Gegenteil, sie gehen voraus.

Wir bevorzugen deshalb in der Veränderung einen anderen Sprachgebrauch: Wir gehen zusammen neue Wege. Bzw. finden gemeinsam mit den Mitarbeitern passende Lösungen. Und mitnehmen wollen wir nur unseren Koffer, und zwar in die wohlverdiente Sommerpause, in die wir uns hiermit verabschieden. Wir wünschen allen Kunden und Lesern schöne, sonnige und erholsame Ferien!

* Zu unterschiedlichen Verhaltensmustern nach Douglas McGregor siehe z.B. das eindrückliche Spiel von Niels Pfläging ab 57:23.

** Zu Forschungsergebnissen von Kurt Lewin zur Veränderung ab 6:05.

Neugieriges Reh am Standstreifen

08.06.2017

Pfingstmontag überrascht Antenne Niedersachsen mit der abenteuerlichen Meldung, zwischen Hittfeld und Maschen stehe ein neugieriges Reh am Standstreifen. Kopfkino: Ein Reh lümmelt sich chillig im Liegestuhl, beobachtet den Verkehr, schaut regelmäßig auf die Uhr, ungeduldig darauf wartend, im Radio erwähnt zu werden.

Ich frage mich, wie wahrscheinlich ein Medium im Rahmen seiner halbstündigen Meldungen das rasch wechselnde Geschehen in der Natur überhaupt zutreffend wiedergeben kann. Und ähnlich wie Radio Antenne dem Reh wohl nicht folgen kann, können wir der Geschwindigkeit unserer Zeit noch folgen. Und weil wir uns mit der Anpassung sehr schwertun, wirken viele unserer Muster wie aus der Zeit gefallen:

Zeitnah treffen? Ja, in 4 Wochen habe ich noch was frei. Oder gleich nach dem Urlaub? Das ändern wir nächsten Monat. Ich bin sechs Wochen weg. Die Lieferzeit beträgt acht Wochen. Das planen wir für nächstes Jahr. Unser neues Entwicklungsprojekt läuft achtzehn Monate.

In der Echtzeitwirtschaft sind das inzwischen Lichtjahre. Tausende Daten werden jederzeit online erhoben und verbreitet. Manche erfordern unverzügliches Handeln, spontane Teambildung und schnelle Lösungen, die Digitalisierung schafft den Rahmen, in dem wir immer und überall reagieren können. Erworbenes Wissen verteilen wir sofort an alle. Die Reaktionszeit in allen operativen Bereichen verkürzt sich erheblich.

Ursache ist natürlich die Digitalisierung, die bereits in den 50er Jahren begonnen hat. Das Prägende ist aber die unvorstellbar rasende Geschwindigkeit: Alle 18 Monate verdoppelt sich die Kapazität der Computer bei gleichem Preis. Und mit jedem Euro Kapital und jedem zusätzlichen Teilnehmer weltweit wächst auch der globale Ideen- und Lösungsraum nahezu exponentiell weiter. In jeder Entwicklungsrunde werden neue Bedürfnisse bedient und veränderte Produkte und Geschäftsmodelle möglich, die bei zunehmender weltweiter Verbreitung immer größere Gewinne garantieren, die in der nächsten Runde noch massiver in weitere Ideen investiert werden. Am Anfang der Entwicklung waren die Steigerungs-Schritte entsprechend klein, inzwischen sind sie riesig. Alles, was dieser Tage als technische Spielerei vorgestellt wird, wird bereits in drei bis fünf Jahren unser Leben verändern. Garantiert. Und ein Ende der Beschleunigung ist nicht in Sicht.

Als Konsumenten merken wir die höhere Geschwindigkeit in jeder Hinsicht: wir werden mit Informationen überhäuft, unsere Aufmerksamkeitsspanne beträgt noch acht Sekunden, fast alles geht online und sofort, täglich können wir aus neuen Apps und Produkten wählen, nach zwei Tagen sind unsere Mails bereits überholt, in drei Tagen liefert uns amazon annähernd jede Ware der Welt. Und selbst individuelle Anfertigungen aus Asien benötigen nur noch drei Wochen zu uns.

So komfortabel das ist, so sehr gilt die Beschleunigung auch für unsere Arbeitswelt. Unsere Kunden wollen immer häufiger etwas sofort. Spätestens aber Montag ein Team und Ende der Woche das Ergebnis. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass alles, was nicht in den nächsten vier Wochen – als aktuell größte maßgebliche Zeiteinheit – stattfindet, irgendwann von der Realität eingeholt werden wird. Oder von dem, was unsere Existenz insgesamt in Frage stellt.

Dafür machen wir uns einfach mal bewusst, dass weltweit vermutlich mindestens fünf verschworene Teams in ihren Garagen genau in diesem Moment exakt an derselben Entwicklungsaufgabe arbeiten wie wir, nur, dass sie schon 20 Prozent weiter sind. Es ist vielleicht inhaltlich ein bisschen anders und sie tun es zunächst nur für ihr lokales Umfeld. Aber sie tun dasselbe und sie sind uns voraus.

Oder wir stellen uns vor, einer der vier Internetgiganten Apple, Amazon, Microsoft bzw. Alphabet investiert gerade 200 Mio. Euro, um die Mainstreamvarianten unseres Produktes online konfigurierbar zu machen und seine im ersten Schritt 12 Mio. Kunden arbeiten die nächsten Monate kostenfrei daran, das Produkt zu perfektionieren. Beängstigend, nicht wahr?

Geschwindigkeit ist schon heute das Hauptkriterium für Wachstum. Wie wir persönlich und in unseren Firmen mit der rasant steigenden Geschwindigkeit umgehen, wird Erfolg oder Nicht-Erfolg definieren. Sowohl den Erfolg von Produkten und Unternehmen wie den von Lebensentwürfen und Karrieren. Deshalb rät Rolf Schumann*, Manager bei SAP, allen Unternehmen „Lauf, so schnell Du kannst.“ Jetzt.

P.S. Eigentlich wollten wir diesen Beitrag erst am 20. Juni veröffentlichen. Aber wie lange kann ein solcher Beitrag heute noch warten?

* Quelle: https://www.computerwoche.de/a/was-die-plattform-it-fuer-das-business-bedeutet,3330058

Scrum ist ganz heißer Methoden-Shit

25.05.2017

Seit dem Bau der Pyramiden hat die Menschheit so manches Projekt erfolgreich abgewickelt. Zumindest insofern, als dass die Bauwerke oder Produkte sichtbar fertig geworden sind. Wie es am Ende um die Finanzen und Terminvorstellungen der Auftraggeber bestellt war, ist nicht immer bekannt, vermutlich aus gutem Grund. Und da Projekte mitunter sehr herausfordernd sein können, gibt es immer wieder Diskussionen um die „richtige“ Methode, frei nach der Vermutung, dass der Projekterfolg nur eine Frage der Wahl der richtigen Methode sei, schlimmer noch der Wahl „moderner“ Methoden.

Aktuell ist „Scrum“ die heißeste Nummer auf dem Methoden-Cat-Walk und wir werden oft darauf angesprochen. Andere Methoden werden schon einmal schnell verworfen, allein weil sie schon älter sind. Womit „älter“ mit demselben Zungenschlag benutzt wird wie im Satz „Dein Nokia 6310 ist aber schon älter, oder?“ Dabei wurde Scrum bereits 1995 erstmals erwähnt und 2001 in einem Buch beschrieben. Im Internetzeitalter ist das Lichtjahre her. Und dennoch ist Scrum erst jetzt mitten im Mainstream angekommen und wird als Allheilmittel für erfolgreiches Projektmanagement gehandelt.

Knapp beschrieben ist Scrum ein übersichtliches Set von Regeln und Rollen, das in der Softwareentwicklung entstanden ist und von möglichst vielseitigen Teams von bis zu neun Personen angewendet wird, um sich selbst, das Vorgehen und die Anforderungen an die (Zwischen-) Ergebnisse eines Projektes zu organisieren. Entgegen klassischer Vorgehensweisen wird die umfassende Projektplanung zum Projektstart durch ein inkrementelles, etappenweises Vorgehen mit Abschnitten von 2-4 Wochen Dauer (Sprints) ersetzt und damit auf eine im Projektverlauf zunehmende Konkretisierung gesetzt. Aufgaben werden innerhalb eines Sprints so weit zerlegt, dass sie mit Arbeitsinhalten von etwa einem Tag recht genau beschrieben werden können, womit die Transparenz innerhalb des jeweiligen Sprints sehr hoch ist und regelmäßig Ergebnisse bzw. Fortschritte erzielt werden können. Die Vorgehensweise des Teams ist insoweit iterativ, als dass es sich im Projektverlauf stetig hinterfragt und von den jeweiligen Erfahrungen zu lernen versucht.

Aus dieser Beschreibung werden die Grenzen der reinrassigen Anwendung von Scrum offensichtlich, bzw. werden außerhalb der Kernanwendung der Softwareentwicklung schnell Modifikationen der Methodik erforderlich: Aufgrund der unterschiedlichen Rollen im Team ist es für Kleinst- oder Einzelprojekte nicht geeignet. Eine Rückwärtsterminierung, die sich am Gesamtendtermin orientiert, ist nicht möglich, wenn wir uns von Etappe zu Etappe vorwärts hangeln. Auch kompliziertere Projektstrukturen sind so nicht abbildbar, sei es in Form großer Gesamtteams oder mehrerer Teams, die zusammenwirken, sei es durch Interdependenz von Aktivitäten im Projektverlauf bzw. langlaufenden Aktivitäten, die frühzeitig initiiert werden müssen und sich mitunter nur erkennen lassen, wenn wir uns bereits zum Projektbeginn die Zusammenhänge über den gesamten Projektverlauf anschauen. Auch wird es schwierig, Werkvertragsprojekte mit klaren Kundenvorstellungen wie gefordert zu erfüllen, da Scrum bewusst von Unschärfen und hoher Eigenständigkeit des Projektteams ausgeht.

Trotz der Grenzen nutzt Scrum ganz wesentliche Bausteine, die eine erfolgreiche Projektabwicklung unterstützen: Die Methode geht davon aus, dass Projekte mit Überraschungen verbunden sind, die im Projektverlauf Anpassungen erforderlich machen. Klassische Methoden nehmen an, man könnte Überraschungen mit höherer Planungsintensität und -präzision bekämpfen, was erwiesenermaßen eine Fehlannahme ist. Besser ist es, Unwägbarkeiten als projektimmanent zu akzeptieren und gegebenenfalls die Planung, das Vorgehen oder das Team im Projektverlauf anzupassen und dafür Puffer vorzusehen. Deshalb ist es auch grundsätzlich sinnvoll, dass sich Projektteams regelmäßig zum review treffen, um den Projektverlauf zu reflektieren.

Scrum fokussiert jeweils auf die Aufgaben des aktuellen Sprints, während klassische Projektpläne bewusst mit Detaillierung und Vollständigkeit glänzen, weshalb gerne mal lesbare Schriftgrade und der Gesamtüberblick verloren gehen.

Scrum geht von selbstgesteuerten cross-funktionalen Teams aus, innerhalb derer jeder wechselnde Aufgaben übernimmt. Diese Sichtweise stellt Teamarbeit in den Vordergrund und verhindert ein autistisches Durchschleppen durch Abteilungen, wie es in traditionell prozessorganisierten Firmen der Fall ist. Jeweils alle relevanten Aufgaben einer Projektphase transparent zu führen, den Arbeitsbedarf einzuschätzen und den Status täglich zu besprechen, ist in jedem Fall hilfreich, Fehleinschätzungen, Irritationen und Blindleistung vorzubeugen.

Und: Mit dem Scrum Master gibt es im Projekt explizit eine Rolle, die sich auf Abwicklungsdisziplin und Einhaltung der vereinbarten Projektregeln konzentriert. Das ist sehr wertvoll und verhindert, dass gerade in kritischen Projektphasen unbemerkt die Projektstrukturen verloren gehen.

In Summe lebt Scrum von der Kraft eigenorganisierter, intensiv kommunizierender Teams, die sich stetig verbessern und mit hoher Transparenz über den Projektfortschritt dafür sorgen, dass ihre aktuellen Aufgaben im Fluss bleiben. Das ist im Kern lean und nicht neu und kein Grund unsere bisherigen Methoden über Bord zu werfen. Aber vielleicht können wir sie ja noch ein Stück weit verbessern.

Kommuinkation ist keine Glücksache

29.04.2017

Es gab Zeiten, da reichte es für den betrieblichen Informationsfluss weitgehend aus, ein ERP-System zu betreiben. Vorne warfen wir einen Kundenauftrag hinein und hinten kam (neben einem Produkt) eine Ausgangsrechnung heraus. Heute herrscht deutlich mehr Buntheit. Aufgrund der Mehrdeutigkeit der Zukunft und der Wandlung von Produkten und Geschäftsmodellen verlagert sich das betriebliche Geschehen und deutlich mehr Wertschöpfung findet statt, bevor überhaupt ein Auftrag oder Produkt angelegt oder eine Lieferantenbestellung getätigt wird.

Damit gibt es einen zunehmenden Teil der Wertschöpfung, den es zu organisieren gilt und für den ERP-Systeme nicht vorgesehen oder geeignet sind. In diesem Raum herrscht üblicherweise kommunikatives Chaos, weshalb wir hier zunehmend Social Collaboration Tools einsetzen, deren Ziel es ist, den kreativen und veränderlichen Teil der Zusammenarbeit in Teams zu organisieren und Orientierung über den Arbeitsfortschritt zu bieten.

Bei der Einführung gelten die üblichen Rahmenbedingungen moderner Software: Wir installieren ein zusätzliches Programm, bilden ein paar vermeintlich sinnvolle inhaltliche Rubriken und legen los, die vielfältigen und weitgehend intuitiven Funktionen auszuprobieren. Ab diesem Moment können wir uns einer Vielzahl von Kollegen mitteilen und werden zugleich über alle Neuigkeiten zu allen „unseren“ Themen oder Gruppen benachrichtigt. Intuitiv ahnen wir, dass wir nun einen weiteren Störenfried am Hals haben. Nur wenig später merken wir dann, dass uns das Chaos irgendwie erhalten geblieben ist, weil wir entweder die Hemmschwelle gesenkt und das Nachrichtenaufkommen weiter erhöht haben oder wir unsere Nachrichten einfach nur beliebig auf mehrere Programme verteilt erhalten.

Durch die Bildung von thematischen Rubriken und Verteilung auf mehrere Programme geht die Reihenfolge des Eingangs als generelles (und leanes) Orientierungsmerkmal für die Bearbeitung verloren. Nachrichten unterschiedlicher Wichtigkeit und Dringlichkeit stehen (und piepen) gleichberechtigt nebeneinander. Unmengen inzwischen überholter und im normalen Leben längst vergessener Kommunikation wird in unseren unendlichen Speicheruniversen fortgeführt, während wir uns gleichzeitig fragen, wo wir sie nur haben, die wenigen wesentlichen grundsätzlichen Informationen mit dauerhafter Relevanz.

Wie können wir im Vergleich zu diesem Vorgehen einen wirklichen Fortschritt erzielen und unsere Kommunikation wirksam organisieren? Dafür orientieren wir uns am besten am menschlichen Verhalten, schließlich wollten wir noch nie jederzeit alles sagen oder erfahren, und das noch wie beim Speed Dating nach „Thementischen“ gegliedert. Vielmehr tun wir bestimmte Dinge gezielt und sofort, manche, wenn Zeit dafür ist und den großen Rest screenen und selektieren wir bei Gelegenheit oder blenden ihn schlichtweg aus. Auf unsere Betriebe übertragen hilft es, die unterschiedlichen betrieblichen Kommunikationsanliegen zu unterscheiden und differenziert zu organisieren:

Fragen (und Antworten)

Aufträge (und Erledigungsmeldung)

Diskussionen (und Kommentierung)

Ankündigungen (von Vorgehen, Ereignissen und Ergebnissen)

Unterhaltungen

Sie unterscheiden sich in der Zahl der Empfänger (einzeln bzw. viele), bezüglich der Konsequenz (erwarten wir eine Reaktion oder nicht?), der Eiligkeit (braucht der Empfänger das sofort, innerhalb von 24h oder irgendwann?), Relevanz (muss das jeder wissen oder ist das nur schön, wenn er es weiß?) und der Dauer der erforderlichen Aufbewahrung (genaugenommen müssen wir nur Ankündigungen langfristig speichern).

Wollen wir sicherstellen, dass Kommunikation keine Glückssache bleibt, müssen wir unsere Kommunikationsobjekte auf den jeweils kleinsten möglichen Empfängerkreis beschränken und geeigneten Kommuniktionskanälen zuordnen. Die Möglichkeiten hierfür sind heute glücklicherweise viel differenzierter als in der Vergangenheit: Früher gab es das Gespräch und das Telefonat für synchrone persönliche und bisweilen eilige Kommunikation und den Brief für asynchrone (= zeitlich versetzte) und gleichzeitig weniger dringliche aber wichtige Inhalte.

Heute verliert zum einen das Telefonat an Bedeutung*, sei es, weil wir es mehrfach versuchen oder auf die Mailbox sprechen müssen, was einen Rückruf zur gefühlten Unzeit vorprogrammiert. Zudem informieren Mailboxen nicht zuverlässig oder zeitnah über unseren Anruf und sind damit mitunter für eilige Anliegen nicht geeignet. Manche Personen erreichen wir schlichtweg nicht, weil sie ihren Klingelton deaktiviert haben (während wir sie per Nachrichten weiter erreichen könnten, weil sie in einer Besprechung sind, in der lediglich das Telefonieren verpönt ist). Vielleicht wollen wir unseren Gesprächspartner auch einfach nur nicht während seiner aktuellen Aufgabe stören.

Im Gegenzug ermöglicht der Versand von Nachrichten eine deutlich gezieltere Staffelung nach Dringlichkeit und Wichtigkeit: Klingeln signalisiert weiterhin Eiligkeit (und bitte schön, seien wir ehrlich, überhaupt nicht erreichbar zu sein, entspricht nicht der menschlichen Natur, es gibt immer Dinge, die wir sofort erfahren wollen, wie z.B., dass ein Säbelzahntiger vor der Höhle steht), die stumme Benachrichtigungsanzeige ermöglicht einen Mittelweg: So kann ich unmittelbar ungestört bleiben und nach Erledigung meiner aktuellen Aufgabe selber kurz prüfen, ob dort etwas Neues steht, so dass ich die Benachrichtigung zwar frühestmöglich, aber erst nach Beendigung der aktuellen Aufgabe oder Aktivität erhalte.

Zudem übernehmen Nachrichten wieder ähnlich große Bereiche der Kommunikation wie in vergangenen Jahrhunderten, weil Emojis die damaligen mühevollen verbalen emotionalen Ausschmückungen der Briefpost ein Stück weit ersetzen können. So können wir wieder ähnlich irritationsfrei schriftlich kommunizieren wie in den Zeiten, als wir unseren Gesprächspartner nur alle paar Jahre oder einmal im Leben persönlich treffen konnten.

Insgesamt kann eine einfache betriebliche Kommunikationslösung mit drei verschiedenen Kanälen auskommen: Einem Kanal für eilige Inhalte, einem Informationskanal und einem Unterhaltungskanal. Hierfür definieren wir die jeweiligen Vorgehensweisen oder Programme und stellen damit sicher, dass wir die richtigen Dinge zur richtigen Zeit erfahren, ohne uns gegenseitig mehr als nötig zu stören oder von der Nachrichtenflut weggespült zu werden.

* Aktueller Bericht zum Aussterben des Telefons.

Extrawurst – Fluch und Segen kleiner Betriebe

06.03.2017

Das Internet mit all seinen Inhalten, Stimmen und Bewertungen verschafft uns ein klares Bild davon, was Weltklasse ist. Und weil wir uns konsequent daran orientieren, unsere eigenen Erfahrungen mit aller Welt teilen und obendrein einkaufen können, wann und was wir wollen, sind wir als Konsumenten inzwischen ganz schön anspruchsvoll geworden.

Selbst da, wo es uns nicht so wichtig ist, wo wir nur reibungslose Einkaufserlebnisse suchen und durchschnittliche Produkte von großen Anbietern kaufen, schauen wir nach und fahren am Ende dorthin, wo die Preise am niedrigsten sind.

Bei Dingen, die uns ein echtes Anliegen sind, suchen wir Außergewöhnliches (z.B. die lokale Spezialität aus dem letzten Urlaub) oder schlichtweg Exzellenz. Wir googeln die Grundlagen und stellen dann unsere mitunter vertrackten Fragen echten Könnern. Nicht solchen, die technische Daten herunterbeten oder vergleichen können. Sondern solchen, die uns sagen, welche Erfahrungen sie persönlich gemacht haben, was womit wie kombinierbar ist oder wie sie das Produkt auf unsere persönlichen Verhältnisse anpassen können. Für Profis, die uns mit unserer perfekten Lösung helfen, sind wir heute durchaus bereit, 50 km mehr zu fahren oder auch mehr zu bezahlen.

Im Umkehrschluss können Betriebe nur mit günstigen Produkten in großen Stückzahlen oder mit den besten Produkten bzw. der Erfüllung von Extrawünschen erfolgreich sein. Gerade kleinere Betriebe gehen mangels Masse den zweiten Weg. Sie tun es meist, weil es irgendwann mal verlangt wurde und funktioniert hat. Aber sie versäumen, sich konsequent um diese Stärke zu organisieren.

Das erkennen wir daran, dass diese Betriebe weiter von Zettel und Kugelschreiber dominiert werden und auf die allermeisten Möglichkeiten der Automatisierung verzichten. An den üblichen Pannen: Da ist etwas durchgegangen oder Dinge dauern Wochen, weil gerade so viel zu tun ist. Und wir erkennen es am Hadern mit Wochenendarbeit und Überraschungen, an Klagen wie „…dann fällt den Kunden das gerade ein und muss sofort sein…“ Oder: „Dann sitzen wir alle gerade beim Abendessen, da bekommen wir einen Anruf aus Berlin, ob wir nicht noch vor dem Wochenende Ware schicken können. Nur weil es denen gerade in dem Moment einfällt…“

Toll, oder? Gibt es eine schönere Bestätigung für unser Tun, als dass ein Kunde knapp 500 km entfernt am Abend an uns denkt? Von den Unternehmern wird das zuallererst als zusätzliche Belastung wahrgenommen. Das ist schade, denn sie sprechen über den dicksten Ast, auf dem sie sitzen. Wenn sie weiterhin überleben wollen, müssen sie sich voll und ganz um den Kunden und seine Extrawürste organisieren, ohne ihre persönliche Belastung weiter zu erhöhen. Zum anderen müssen sie Wege suchen, ihren lokalen Vorsprung gegenüber den Großen zu halten. Denn diese werden sich immer weiter heranrobben: Räumlich näherkommen, ihr Einkaufserlebnis weiter ausfeilen, Produkte erlebbarer machen, Lieferzeiten weiter verkürzen und ihre eigenen „Beratungsleistungen“ über Konfiguratoren und Simulatoren ausbauen. Die Zahl derer, denen das reicht, wird mit jedem ihrer Schritte weiter wachsen.

Am Ende wird der Erfolg kleiner Betriebe davon abhängen, ob der Unternehmer bereit ist, die Hände ein stückweit aus der Tagesarbeit zu nehmen und gemeinsam mit seinem Betriebsberater, der sich mit Exzellenz und Überraschungsgeschäft auskennt, die erforderlichen Veränderungen anzugehen.

Produktivität neu definieren – wie wir die Angst vor der Digitalisierung verlieren

15.02.2017

Ganze Generationen haben sich dem Ziel verschrieben, ihre Produktivität zu steigern. Dabei kam es nicht selten zum Gelehrtenstreit, welche Kennziffer genau die richtige sei und wie die einzelnen Bestandteile zu messen seien. Regelmäßig werden die Vorgabezeiten der produzierten Produkte mit den bezahlten Anwesenheitsstunden bestimmter Mitarbeitergruppen ins Verhältnis gesetzt. Dafür werden die Mitarbeiter regelmäßig in „Produktive“ (arbeiten am Produkt) und „Unproduktive“ oder „direkte“ und „indirekte“ (arbeiten je nach individueller Definition im Einkauf, im Vertrieb, in der Logistik, der Entwicklung oder der Verwaltung) unterschieden.

Dieser heilige Gral der Produktioner war schon immer irrelevant in Branchen, in denen es aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Arbeitspläne gibt, d.h. in der Einzelfertigung. Ein traditionelles Problem aller Anwender waren negative Sprünge, sobald wir eigene Wertschöpfung durch Zukauf ersetzt haben, d.h. direkte Arbeit in der Produktion gegen traditionell indirekte Arbeit im Einkauf getauscht haben. Da wurden nicht selten Produktionsmitarbeiter entlassen, um die negativen Folgen auf die Produktivität abzumildern.

Heute müssen wir gerade in der Massenfertigung die Produktion an Lieferanten mit größeren Stückzahlen oder sogar in andere Länder verlagern. Gleichzeitig wird die Geschäftsmodell- und Veränderungsarbeit (indirekt) immer vielfältiger. Vor kurzem fragte uns ein Unternehmer in der Automobilzulieferung auf einer Veranstaltung, wann denn die für ihn bedeutsame Elektromobilität käme. Wir antworteten, dass das keiner exakt sagen könne, nur, dass es sich für ihn bestimmt lohne, sich bereits heute mit beiden Antriebsformen zu beschäftigen. Seine Antwort darauf war: „…aber das sind ja dann noch mehr Unproduktive.“

Womit er zweifellos Recht hat. Zumindest an der Definition gemessen, dass die Mitarbeiter nicht direkt an den aktuell erstellten und verkauften Produkten arbeiten. Nicht viel anders agieren Kleinbetriebe oder der Einzelhandel, bei denen sich der Unternehmer voll in der Tagesarbeit einbringt, um Personalkosten zu sparen. Eine verständliche, aber in Zeiten des beschleunigten Wandels offensichtlich kurzsichtige Verhaltensweise.

Die Fokussierung auf eine hohe Produktivität hat auch Auswirkungen auf die Digitalisierung unserer Büroarbeitsplätze: Nach gängigen Überzeugungen und Verhaltensweisen haben alle Beteiligten die Erwartung, dass die Automatisierung eines Arbeitsplatzes dazu führen muss, den bisher mit den Aufgaben betrauten Mitarbeiter zu entlassen.

Wenn wir uns den Gefallen tun, jegliche bewusste und gezielte Arbeit am Kunden, an Konzepten, Geschäftsmodellen und der Veränderung unserer Organisation nicht nur als lästige Nebengeräusche des Tagesgeschäftes, sondern als produktiv zu betrachten, ergibt sich eine ganz neue Perspektive: Plötzlich wird diese Arbeit gleichwertig und wir fragen uns, woher wir nur die Kapazitäten bekommen sollen, sie zu leisten. In Kleinbetrieben sollte sich der Unternehmer darum kümmern, in mittleren Unternehmen freuen wir uns, dass unsere vorhandenen Mitarbeiter mit jedem Automatisierungsschritt Freiräume gewinnen, um sich um diesen Teil der Arbeit zu kümmern. Und damit Schritt für Schritt in neue, zukunftsfähige Aufgabengebiete hineinzuwachsen.

Angenehmer Nebeneffekt: Auf einen Schlag verbessern sich unsere Kennziffern um diesen bisher versteckten Teil unserer wahren Produktivität und wir verschaffen der Arbeit am Kunden und seinen Bedürfnissen in unserer Firma endlich den verdienten Stellenwert.

Flexible Kapazitäten – Fit für die Arbeit der Zukunft

01.02.2017

Wenn wir privat mehr zu tun haben, als wir schaffen können, bitten wir unsere Familie oder Freunde um Hilfe, passen also unsere Kapazitäten an. In Firmen ist das anders. Es beginnt bei Handwerkern und Selbständigen: Sie freuen sich über jeden Auftrag, verteilen die Arbeit auf sich und ihre vorhandenen Mitarbeiter und erledigen eine Aufgabe nach der anderen. Das führt dann gerne mal zu mehrmonatigen Wartezeiten. In großen Firmen wird Überlast sogar zum Prinzip erhoben und nicht wenige Manager behaupten, dass ihre Mitarbeiter nur richtig „produktiv“ seien, wenn sie zu 120% auslastet sind. Das kann so oder so nicht gut gehen, insbesondere in der Arbeitswelt der Zukunft.

Beginnen wir mit dem Fall, dass in einem beliebigen Zeitabschnitt die Aufgaben eines Mitarbeiters mehr als 100% seiner vorhandenen Zeit füllen. Das mag tatsächlich dazu führen, dass er ein wenig schneller arbeitet, aber alleine nach den Regeln der Physik bleibt am Ende ein Teil der Aufgaben unerledigt liegen. In Firmen erzeugen wir auf diese Weise Rückstand, mangelnde Termintreue und unzufriedene Kunden.

Im Netz finden sich viele Quellen*, die anhand der Poissonverteilung mathematisch nachweisen, dass bereits bei einer Auslastung von über 85% die Wartezeit sprunghaft ansteigt, wenn bei wiederkehrenden Tätigkeiten wie Warteschlangen an Kassen oder Passkontrollen neue Wartende in variierenden Abständen eintreffen. Heißt: bereits bei einer Auslastung zwischen 85% und 100% ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass sich die Warteschlange verlängert als dass sie sich durch Aufgabenerledigung abbaut.

Weitere Faktoren treten hinzu, die es angeraten sein lassen, mit unserer Auslastung vorsichtig umzugehen: Zum einen führt Rückstand dazu, dass oberflächlicher und weniger aufmerksam gearbeitet wird, was Fehler begünstigt, Nacharbeit erzeugt und die Menge wartender Arbeit weiter vergrößert. Außerdem sinkt mit steigender Zahl wartender Aufgaben die Transparenz über die jeweiligen Prioritäten, weshalb wir uns abstimmen und häufiger die Aufgaben wechseln müssen, was zusätzlichen Zeitverlust durch Multitasking bedingt. Im Ergebnis erzeugt Rückstand zusätzliche Arbeit, die bei vorsichtiger Vorgehensweise überhaupt nicht da wäre – ein Teufelskreis. Von Wartezeiten nachgelagerter Abteilungen, Eiltransporten und weiteren Folgekosten mal ganz abgesehen.

Zum anderen sind unsere Aufgaben in der Praxis vielfach nicht so gleichartig wie in der Mathematik unterstellt, sondern sehr vielfältig. D.h. zusätzlich zu den zeitlichen Überraschungen treten noch inhaltliche auf, die den Bedarf an Zeitpuffern weiter verstärken.

Wollen wir insgesamt rückstandsfrei, pünktlich und mit hoher Qualität arbeiten, sind wir gut beraten, nur 50% bis 80% und insgesamt desto weniger Zeit fest zu verplanen, je höher der mögliche Überraschungsgrad ist, mit dem neue oder andersartige Aufgaben auftreten. Sollte tatsächlich einmal Leerlauf entstehen, weil wir die Warteschlange unserer Aufgaben vollständig abgearbeitet haben, können wir uns selbst vertrauen, dass wir uns schon zu beschäftigen wissen, sei es mit neuen Ideen oder mit zwischenzeitlich eingetroffenen neuen Aufgaben. Oder wir erledigen nicht zeitkritische Studien- oder Verwaltungsarbeit bzw. gehen früher nach Hause. All das ist besser als Rückstand mit seinen toxischen Folgen.

In der Arbeitswelt der Zukunft werden wir uns vornehmlich mit vielfältiger Denkarbeit beschäftigen. Wir werden täglich davon überrascht werden, wer überhaupt etwas bei uns kauft und was er genau von uns will. Vielfach werden wir schneller sein müssen als unsere zunehmend globaleren Wettbewerber. Wir werden nicht unpünktlich sein können oder Aufträge unserer Kunden in die Zukunft verschieben können, ohne unsere Reputation zu gefährden. Insgesamt wird das ein hohes Maß an Flexibilität von uns verlangen. Deshalb ist es zwingend, dass wir Planstellen- und Abteilungsdenke über Bord werfen und uns Gedanken machen, wie wir im Fall schwankender Auftragseingänge und sich verändernder Kundenanforderungen unsere Kapazitäten variieren. In jedem Fall sind wir gut beraten, nicht unsere Arbeit um vorhandene Kapazitäten, sondern unsere Kapazitäten um die vorhandene Arbeit zu planen. Ganz so wie im Privatleben.

* Video zum Warteschlangenmodell.

Aufmerksamkeit – Kardinaltugend

18.01.2017

Wir haben die Bedeutung von Aufmerksamkeit für unsere Arbeits- und Lebensqualität bereits in unserem Buch Denkarbeit beschrieben. In den vergangenen Tagen konnten wir auch in Internet-Blogs vermehrt darüber lesen.

Aufmerksamkeit, die Fähigkeit, unsere Umwelt, das eigene Verhalten sowie Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen, ist nicht nur essentielle Voraussetzung für sorgfältiges Arbeiten und gute Arbeitsergebnisse, sondern trägt auch zu unserem Wohlbefinden bei und ist sehr wichtig für jede gelungene Kommunikation. Damit hat sie eine zentrale Bedeutung für die Qualität des Miteinanders mit unseren Mitmenschen, unsere Zusammenarbeit und am Ende unseren persönlichen Erfolg.

Die heutige Vielzahl von Impulsen und Möglichkeiten hat dazu geführt, dass alles immer knapper gefasst werden muss, damit wir sie in ihrer Anzahl überhaupt noch verarbeiten können. Gunter Dueck stellt fest, dass heute niemand mehr als ein paar Zeilen lesen will und Business-Mails nicht länger als acht Zeilen sein sollen. Insgesamt sei die Aufmerksamkeitsschwelle von 12 auf 8 Sekunden gesunken. Und wo die Denkzeit pro Thema mathematisch nicht mehr reicht, schrumpft Kommunikation schnell zum verbalen Schlagabtausch mit 140 Zeichen. Das ist insbesondere bedenklich, wenn wir wie Vince Ebert erkennen, dass Denken unsere evolutionäre Nische ist, das, wodurch sich unsere Entwicklung im Verlauf der Erdgeschichte von der anderer Arten unterschieden hat.

Doch wie wollen wir unsere Aufmerksamkeit zurückgewinnen und der Impulsflut unserer digitalen und ständigen Welt Herr werden? Ratschläge wie „leg das Gerät doch einfach mal weg“ sind wenig praktikabel, wenn wir auf dem Smartphone Kundenanrufe erhalten, kurzfristig Verabredungen treffen, diktieren oder Schnappschüsse machen. Viele im Rahmen unserer Aufgaben nützliche Anwendungen lassen es inzwischen durchaus sinnvoll erscheinen, das Smartphone ständig mitzuführen. Also kann es nur darum gehen, den Gebrauch wirkungsvoll zu steuern.

Mit Offtime gibt es eine Android-App, die mit Blockadeprofilen Abhilfe schaffen will. Leider sind totale Blockaden bei Suchtverhalten ein nur bedingt taugliches Mittel, das zu ähnlichen Entzugserscheinungen führt wie ein leerer Akku oder der Verlust des Gerätes. Und auch nicht mehr angemessen, wenn wir das Thema aus Sicht der möglichen Nutzungszusammenhänge betrachten:

Bei einem eingehenden Signal, einer Benachrichtigung, mail oder einem Anruf, verlassen wir ungewollt die Realität. Eingehende Signale können schaden, weil sie immer dann, wenn wir gerade mit einer Aufgabe beschäftigt sind, zu Multitasking führen. Da wir wissen, dass wir erst nach 23 Minuten wieder das ursprüngliche Aufmerksamkeitsniveau erreichen, ist das eine bedeutende Verschwendungsquelle mit hoher Relevanz für unsere Arbeitswelt.

Aber nicht alle eingehenden Signale sind böse. Es gilt zu unterscheiden zwischen zeitkritischen Eingangssignalen, die vernünftigerweise unserer sofortigen Reaktion bedürfen, und nicht zeitkritischen. Wenn beispielsweise unser Sohn in Kürze vom Bus abgeholt werden will, tun wir gut daran, seine Nachricht zu registrieren. Gleiches gilt möglicherweise für Kundenanrufe. E-mails hingegen sind per se ein Mittel der asynchronen Kommunikation. Für sie tolerieren wir normalerweise Antwortzeiten von bis zu 24 Stunden. Für ihre Bearbeitung ist es also völlig ausreichend, am Tag ein bis zwei Zeitfenster zur Bearbeitung zu reservieren. Insgesamt müssen wir festlegen, auf welchen Kanälen wir für dringliche Signale erreichbar sein wollen, unsere Umwelt entsprechend informieren und alle übrigen schließen. Oder ihre Benachrichtigungen deaktivieren und aktiv entscheiden, wann wir sie aufrufen.

Ausgehende Signale sind unsere eigenen gewollten Aktivitäten, mit denen wir die Realität verlassen. Teilweise als Bestandteil einer aktuellen Aufgabe, wenn wir jemanden anrufen, einen Schnappschuss machen, Verkehrsmeldungen oder Adressen, die wir ansteuern wollen, abrufen. Hierbei verwenden wir das Smartphone als Werkzeug und es macht für unser Gehirn keinen Unterschied, ob wir dieses aus dem Schrank oder aus der Tasche holen.

Und es gibt Dinge, die wir nur getrieben von der Angst, etwas zu verpassen, oder zum reinen Zeitvertreib unternehmen, wie Videos schauen, Nachrichten lesen oder tweets kommentieren. Immer, wenn wir in Stöbern geraten und denken „oh, das ist ja interessant“, sollten wir aufmerken. Denn in diesem Moment versucht etwas, unsere Gedanken zu steuern und auf sich zu lenken. Warum verlagern wir das nicht in eine tägliche „social media-Stunde“? Als spontane Aktivitäten sind sie schädlich, weil sie uns Denkpausen rauben und weil wir sie überwiegend deshalb sofort unternehmen, weil sich unser Gehirn dermaßen gut an die ständigen Ablenkungen angepasst hat, dass wir sie selbst dann suchen, wenn wir gerade mal Ruhe hätten.

Auch bei ausgehenden Signalen liegt damit die Lösung in der Differenzierung und gezielten Tolerierung von Werkzeugen, den Rest müssen wir gut im Auge haben, enstprechende Apps löschen oder im Zweifel mit Offtime steuern.

Offtime ist insgesamt ein guter Beitrag, unsere persönliche Impulsflut zu analysieren und zu steuern. Zweifellos werden weitere Schritte zum versierten digitalen Assistenten folgen. Der uns im richtigen Moment liebevoll fürsorglich nur mit dem versorgt, was wir gerade brauchen, ohne unser inneres Gleichgewicht zu gefährden. Bis dahin können wir auch schlicht eine geringere Zahl signalträchtiger Anwendungen installieren oder unsere eigenen virtuellen Aktivitäten reduzieren, denn jede Aktivität provoziert ihre eigenen Reaktionen.

Hierfür müssen wir nur erstmal unsere inzwischen fragmentierte Aufmerksamkeit gezielt auf das Thema Aufmerksamkeit lenken und uns bewusst mit unserer Smartphone-Nutzung auseinandersetzen. Am Ende gewinnen wir Zeit für uns selbst, Zeit für Einsamkeit und Langeweile, Zeit, um über Dinge nachzudenken oder eine qualitativ gute Kommunikation mit jemandem zu führen. Und um gute Arbeitsergebnisse zu erzielen. Das alles wird indirekt zu unserer Zufriedenheit beitragen.

Aktuelle Internetbeiträge von Gunter Dueck, Sara Weber und Günther Wagner.

Logbuch des Autors zum Offtime-Selbstversuch:

Ich bin semi-aktiv in sozialen Netzwerken. Ich erhalte recht wenige mobile Anrufe. Allerdings greife ich etwa 100 Mal am Tag zum Smartphone, um Leerzeiten zu füllen und meine drei e-mail-Accounts zu checken.

Tag 1:

Heruntergeladen und wieder Deinstalliert. Neu heruntergeladen, Tracking und Übermittlung deaktiviert. Erstes Profil angelegt. Mehrfach modifiziert. Ich versuche, Offtime als Dauerfilter zu nutzen.

Vorläufiges Profil: Benachrichtigungen und Telefon durchlassen, aber Benachrichtigungen aller Programme außer Whatsapp im Handy deaktiviert. Apps geblockt, Ausnahme Werkzeug-App Kamera und Whatsapp. Deaktivieren mit 1 min Wartezeit möglich. Dreimal eineinhalb Stunden aktiviert und durchgehalten.

Tag 2:

Offtime-befreiter Vormittag. Smartphone dreimal in die Hand genommen und wegen Block-Bildschirm zurückgesteckt. Nachmittags Rückfall. Offtime nicht aktiviert. Mehrfach zum Smartphone gegriffen.

Tag 3:

Mit dem Aufstehen Offtime aktiviert. Insgesamt drei Stunden am Vormittag. Keine Störung außer ein Anruf und einmal Whatsapp. Mittags Vollversion erworben und Offtime bis 19:30 h aktiviert. Abends 30 min Social Media bedient. Insgesamt 6 Mal Offtime-Block, aber nicht deaktiviert. Abends Offtime für den Folgetag aktiviert, vom Aufstehen bis 19 Uhr.

Tag 4:

Der Tag beginnt gut, ich fühle mich fokussiert. Bis 19 Uhr durchgehalten. 8 Mal Offtime-Block, aber nicht deaktiviert. Alles auf Stand. Abends komplett offline.

Tag 5:

Durchwachsener Tag, aber glücklicherweise zum Teil kein Netz. Offtime Tracking aktiviert.

Tag 6:

Erster Offtime Score 37 (100 max. bei Verzicht auf Smartphone-Nutzung), Smartphone insgesamt 50 Mal entsperrt. Offtime nachmittags nicht wieder aktiviert.

Tag 7:

Score 59, Zugriffe 37.

Tag 8:

Offtime insgesamt 12 h aktiviert. Score 42, Zugriffe 61.

Tag 9:

Offtime insgesamt 13 h aktiviert. Score 50, Zugriffe 66. Trennung von e-mail und Smartphone funktioniert, insgesamt mehr Klarheit und Fokussierung.

Tag 10-16:

Die Installation von Droid Optimizer hat Offtime trotz whitelisting wirkungslos gemacht. Tracking läuft weiter: Durchschnittlich 60 Entsperrungen täglich und einen score von 50. Die klare Trennung von e-mail und Smartphone habe ich aufrecht erhalten. Auch ohne aktive Eingriffe von Offtime deutlich weniger Drang, bei jeder Gelegenheit zum Smartphone zu greifen.

Zurück in die Zukunft – eine kleine Zeitreise

09.01.2017

Wie sich Gewohnheiten und Geschäftsmodelle verändern

Donnerstagnachmittag, irgendwann in den 80ern. Meine Mutter, meine Schwester und ich brechen gleich nach dem Mittagessen zum halbjährlichen Bekleidungseinkauf auf. Wir fahren in die Stadt, parken im Parkhaus eines großen Warenhauses und steuern die erste Station an: Sommerschuhe. Da wir den Kollektionswechsel verpasst haben, sind nicht mehr alle Größen vorrätig. Bei manchen Modellen sind wir unterschiedlicher Meinung, was unter „schick“ zu verstehen ist. Meine Mutter achtet auf die Verarbeitung und das Fußbett, ich bevorzuge Markenschuhe, die aber oft über 100 DM kosten. Die Verkäuferin verschwindet im fünf-Minuten-Takt im Lager, um kurz darauf mit immer neuen Türmen von Schuhkartons zurückzukehren. Nach einer halben Stunde sitzen wir gefühlt selber im Lager, das sich im Kreis um uns herum auftürmt. Und doch, Fehlanzeige, ab in das nächste Geschäft. Die Prozedur beginnt von neuem und neuem und endet erst, als die Geschäfte um halb sieben schließen. Zum Glück. Mit mehreren Tüten in jeder Hand steigen wir im Parkhaus die Treppen hinauf und sinken erschöpft in unsere Autositze.

Donnerstagnachmittag, 2020, ich besuche eine Ganztagsschule. Meine Eltern sind berufstätig, mein Vater hat neuerdings noch einen zweiten Job. Damit wir uns die Wohnung, die Autos, den Skiurlaub und die Sommerreise leisten können. Kurz nach mir kommt meine Mutter nach Hause. Während ich Hausaufgaben mache und ein bisschen Youtube, kümmert sie sich um den Haushalt und bereitet das Abendessen vor. Es gibt etwas Gesundes, ein neues Rezept, das sie mit ihrer Küchenmaschine zubereitet. Sie sagt, „kannst Du noch mit dem Hund rausgehen, damit Du genug Bewegung bekommst? Danach musst Du Dir noch Schuhe für Opas Geburtstag nächste Woche bestellen. Achte darauf, dass sie nicht zu bunt sind und höchstens 50 Euro kosten.“ Glücklicherweise habe ich meine Füße mit dem Smartphone fotografiert und bei meinem Profil im Internet hinterlegt. Daraus hat der Computer ein 3D-Modell erstellt, das ich mit den Maßen aller online verfügbaren Schuhe abgleichen kann. So bin ich sicher, dass der Schuh mir passt. Wenn Opas Geburtstag später wäre, würde ich mir meinen eigenen Schuh konfigurieren, wie der von meinem Freund Leon, nur cooler, und im Zweifel eine passende Einlegesohle aus dem 3-D-Drucker dazu bestellen. Heute mache ich es mir einfach und bestelle mir ein Paar blaue Chucks im Online-Shop, bevor ich ins Bett gehe.

Mit unserem Streben nach Wohlstand, Komfort, Individualität, Mobilität und Gesundheit und den Rahmenbedingungen unserer Zeit verändern sich unsere Gewohnheiten. Und damit die Produkte, die wir kaufen, wann und wie wir sie kaufen und wo und wie sie hergestellt werden. Natürlich kaufen immer noch viele ihre Schuhe im örtlichen Schuhladen oder Handarbeit aus Deutschland, aber über die Jahre hinweg tun das immer weniger, immer mehr Hersteller verlagern ihre Produktion und Einzelhändler schließen ihre Geschäfte. Es ist absehbar, dass die Veränderung über kurz oder lang alle Branchen, Güter und Leistungen betreffen wird. Das verlangt von uns eine Anpassungsleistung, ohne die wir den Anschluss an die Entwicklung auf unseren Märkten verlieren werden.

Beitrag zum Thema „Ausblick: Diesen Branchen geht es in den nächsten 24 Monaten an den Kragen.“

Die Arbeit der Zukunft

18.12.2016

Im Umfeld der gleichnamigen ARD-Themenwoche Anfang November verzeichnete Google etwa acht Mal so viel Zugriffe zum Stichwort Arbeit der Zukunft wie normal. Das ist also ein Thema, das zumindest kurzfristig viele von uns bewegt hat. Im Netz finden wir eine Menge Vorhersagen, was sich mit dem Fortschreiten von Globalisierung und Digitalisierung insbesondere aus Sicht der Beschäftigten ändern wird.

Da wird über Automatisierungsgrade spekuliert und behauptet, die Massenarbeitslosigkeit kehre zurück, weil etwa 50% aller Arbeitsplätze durch Automatisierung gefährdet seien. Sozialwissenschaftler prognostizieren fortschreitende Armut, weil der Wettbewerb um Aufträge zunehme, nur die billigsten zum Zuge kämen und selbständige Auftragsverhältnisse oder „zero hour contracts“ immer weniger Sicherheit böten.

Alle Horrorszenarien leiden naturgemäß an Einseitigkeit, denn am Ende ist unser eigenes Streben nach Wohlstand, Preiswürdigkeit, Verfügbarkeit, Komfort, Individualität, Mobilität und Gesundheit der zentrale Treiber aller technologischen, gesellschaftlichen und organisatorischen Veränderungen. Globalisierung und Digitalisierung wirken sich dabei nur beschleunigend aus.

Und auch sonst ist die Betrachtung einseitig, weil sie medienwirksam auf unsere großen Konzerne zugeschnitten ist. Landwirtschaftliche, industrielle und dienstleistende Massenproduktionen befinden sich bereits seit Jahren auf der Jagd nach den global kostengünstigsten, am wenigsten reglementierten oder risikobehafteten Produktionsbedingungen. In Deutschland wird diese Arbeit deshalb zukünftig nur noch so weit geleistet werden, wie entweder die Lohnkosten durch Immigration oder Wohlstandsverzicht sinken, Automatisierung den Menschen entbehrlich macht oder globale Kunden bereit sind, Premiumpreise zu bezahlen. Unsere Massenfertiger werden deshalb tatsächlich gezwungen sein, hochautomatisierte Systeme zu schaffen und ihre homogenen Produkte im Wege der Konfiguration modularer Angebote zu individualisieren. Glücklicherweise repräsentieren sie nur 1% aller Unternehmen und beschäftigen nur knapp 40% aller erwerbstätigen Personen.

Wie sieht die Arbeit der Zukunft jenseits der Massenfertigung aus? Da werden wir individuell oder als Firmen nur etwas über unseren lokalen Marktplatz hinaus verkaufen können, wenn wir der Welt etwas Besonderes zu bieten haben, einzigartige Varianten, neuartige Produkte oder intelligente Lösungen. Lokal werden wir zunehmend mit globalen Wettbewerbern konkurrieren, die immer weitere Leistungsarten auf Einzelauftragsbasis oder Zeit anbieten und in Netzwerken oder über Plattformen kooperieren. Internet, Einheitssprache, Standardapplikationen und Transportdienstleister senken ihre Markteintrittsbarrieren in unseren angestammten Märkten und Bewertungssysteme ersetzen persönliches Vertrauen und sorgen für Leistungstransparenz. Am Ende werden wir als Firmen nur noch von Faktoren wie Verderblichkeit unserer Produkte, Immobilität, lokalem Spezialwissen bzw. lokalen Gesetzen oder dem Bedarf an persönlichem Kontakt geschützt.

Das bedeutet, wir brauchen in diesem Sinne marktfähige Produkte und ausgefeilte kooperative Geschäftsmodelle, bei denen wir uns auf das konzentrieren, was wir besonders gut können, und ansonsten unsererseits automatisierte Angebote und globale Marktplätze nutzen.

Wollen wir in diesem Wettbewerbsumfeld bestehen, werden wir in der Lage sein müssen, zwei bisher grundsätzlich gegensätzliche Stärken zu vereinen: Zum einen wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren bzw. für ihre Erbringung standardisierte Dienstleistungen zu nutzen. Das schließt langfristig auch ein, jede Art von Überraschung und Abweichung von der Norm konsequent zu analysieren und auszuschließen, im Extremfall auch den Menschen an sich als bedeutendste Überraschungsquelle. In automatisierten Systemen werden wir nur noch als Prozessadministratoren gebraucht werden, um sie zu erfinden, weiterzuentwickeln, zu duplizieren oder Störungen zu beheben. Im Ergebnis werden wir alle damit unsere heutigen Routinetätigkeiten an IT-Systeme, Internetplattformen, Roboter und später auch an KI-Systeme verlieren.

Zum anderen werden wir beim übrigbleibenden Teil der Arbeit der Zukunft, der aus variierenden und einmaligen Aufgaben bestehen wird, auf Flexibilität, Ideenfindung, Problemlösungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Vertrauen angewiesen sein. Statt starrer tayloristischer Abteilungsorganisation und festen Stellen werden wir flexible Ordnungen schaffen, d.h. verlässliche grundsätzliche Regeln, Rollen und Vorgehensmodelle, die selbst bei einmaligem Vorgehen und individuellen Teamzusammensetzungen allen Beteiligten Orientierung bieten.

Im Interesse der Wirtschaftlichkeit werden wir bestenfalls in der Lage sein, auf bestehende Arbeitsergebnisse in unseren Dokumentenmanagementsystemen oder unseren Köpfen zuzugreifen und diese in kreativen Prozessen auf die aktuelle Aufgabenstellung anzupassen. Je einzigartiger Aufgaben sind, desto größer wird das Fehlerpotential sein und wir werden uns damit beschäftigen, unter welchen Rahmenbedingungen Mitarbeiter Herzblut für ihre Aufgaben empfinden und aufmerksam zusammenarbeiten.

Bei der Personalsuche und -entwicklung werden wir uns darauf konzentrieren, dass unsere Mitarbeiter über Kreativität, freien Willen, Initiative, Gemeinschaftssinn, gewinnendes Erscheinungsbild, ausgewogenes Selbstbewusstsein und eine positive Lebenseinstellung verfügen. Wir werden uns bemühen, dass sich diese Menschen mit außergewöhnlichen Talenten in unseren Unternehmen wohlfühlen und wir ihrem Bedürfnis nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Sicherheit gerecht werden. Denn sie haben ihrerseits die Möglichkeit, ihre Leistungen global oder in einem der mit zunehmender Individualisierung entstehenden Berufsfelder zu vermarkten: Als Personal-, Outfit-, Body-, Lern- oder Biosignal-Coach, Wohnort-Makler, Natur-, Lifestlye- oder Freizeitgestalter, System-Supervisor, Auftragsbeschaffer oder Berater für jedes nur denkbare Fachgebiet.

Wollen wir uns auf die Arbeit der Zukunft vorbereiten, sind wir als Firmen gut beraten, uns zugleich um die konsequente Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, die Schaffung flexibler Ordnungen und die Entwicklung unserer Mitarbeiter zu kümmern. In jedem Fall wird die Arbeit der Zukunft bunter, individueller und herausfordernder. Ob das in Summe mehr oder weniger Arbeit als heute sein wird, hängt im Wesentlichen davon ab, wie gut uns die Anpassung gelingt.

Als Bürger müssen wir deshalb fragen, wie uns die Politik unterstützen kann, die Veränderungsgeschwindigkeit zu verkraften und diejenigen Talente zu entwickeln, für die in der Arbeitswelt der Zukunft etwas bezahlt wird. Das gilt zumindest so lange, wie Bildung noch staatlich organisiert ist.

Filmtipp zum Thema Arbeit der Zukunft.

Lean Management Methoden – eine Bestandsaufnahme

29.11.2016

Seit dem Bekanntwerden japanischer Produktionsmethoden in den westlichen Industrienationen Anfang der 90er Jahre haben sich rund um die Idee des Lean Management viele Methoden und Werkzeuge gesammelt. Sie alle haben sich irgendwie und irgendwo im Zuge von Lean Projekten bewährt und manche von ihnen stehen inzwischen in dem Ruf, zwingend dazuzugehören. Aber wie immer trübt die Vielfalt auch den Blick auf das große Ganze, wenn wir uns nach Lean Management Methoden organisieren wollen.

Eine Bestandsaufnahme beginnt damit notwendigerweise mit dem Kerngedanken des Lean Management, Verschwendung bei der betrieblichen Wertschöpfung durch die Anwendung der zentralen Prinzipien Orientierung am Kunden, Fluss, Pull und Perfektion zu vermeiden. Alle Methoden und Wege, die dem Lean Gedanken dienen, können für sich in Anspruch nehmen, Lean Management Methoden zu sein.

Wertschöpfung ist wiederum nichts anderes, als die Reihe einzelner Aufgaben oder Verrichtungen, in die unsere Gesamtaufgabe (= unser Produkt) zerfällt. Damit steht immer im Mittelpunkt, passende Antworten darauf zu finden, wer wann wie mit welchen Hilfsmitteln und Informationen mit wem und welchem Ziel und nach welchen Regeln was genau tun soll.

Sind unsere Aufgaben wiederkehrend identisch, reicht es, sie zu standardisieren, den kürzesten Weg zum Ziel zu suchen, die Reihenfolge aufzuschreiben, das Ergebnis Prozess zu nennen, ihn mit einer Software-Lösung zu automatisieren und bei Abweichungen Verbesserungsmaßnahmen festzulegen. Methoden wie Prozessstrukturanalyse, Shopfloor Management, Standardisiertes Arbeiten, Tätigkeitsstruktur- und Wertstromanalysen zielen auf diesen Teil unserer betrieblichen Aufgaben. Interessanterweise stehen sie in der Literatur der Lean Management Methoden immer im Vordergrund.

Selbst namhafte Beratungsgesellschaften erkennen inzwischen, dass ein Teil unserer Arbeit naturgemäß unberechenbar ist und damit nur eingeschränkt automatisierbar sein wird. Dort wo unsere Aufgaben mit neuen Ideen, Varianz und Überraschungen zu tun haben, dort wo Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungsschätzen gemeinsam unter Zeitdruck und sich verändernden Bedingungen Lösungen suchen, stehen Methoden im Vordergrund, die wir traditionell am ehesten unter dem Begriff Führung zusammenfassen würden. Da beschäftigen wir uns mit kulturellen Rahmenbedingungen, Selbstorganisation und organisatorischen Absprachen, mit Zielen, Regeln, Informieren, Arbeitsvorräten, Rollen, Planung, Priorisierung, Motivation, Selbstreflexion, Können, Flexibilität, Hilfestellung, Entscheidungen und Aufmerksamkeit.

Sofern wir darauf zielen, verschwendungsfrei im Kundeninteresse zu handeln und die Arbeit im Fluss zu halten, gibt es für diesen Teil der Lean Management Methoden noch keine etablierten Schlagwörter, abgesehen von den Schnittmengen mit Ansätzen wie Scrum, Agile oder Niels Pflägings Komplexithoden. Wir fassen sie unter dem Begriff Lean Office zusammen, denn für uns steht die kreative Denkarbeit in Büros und Verwaltungen stellvertretend für diesen veränderlichen und unberechenbaren Teil der betrieblichen Wertschöpfung.

Einsatz von Lean Management Methoden

Hoch lebe die Vielfalt – Ein Nachruf auf traditionelle ERP-Systeme

21.11.2016

ERP-Systeme waren noch nie perfekt. Das beginnt damit, dass die im Gebrauch befindlichen Daten nicht unbedingt aktuell oder fehlerfrei sein müssen. Da es irgendwie doch läuft und eh keiner Zeit dafür hätte, stellen wir Aktualisierungs- oder Bereinigungsbemühungen zurück. Je bigger the data, desto richtiger werden sie schon werden, nehmen wir an. Manchmal hinterfragen wir im Jahresturnus einzelne Datensätze und korrigieren damit ein Pigment auf der Haut unseres Datenbankmonsters.

Wir wissen ebenfalls, dass jede Umweltveränderung mühsam durch unsere Prozess- und IT-Anpassungswelt geschoben werden muss. Kostenträchtige Vorgänge, die nicht selten einige Monate dauern, während sich die reale Welt schon anders herum dreht. In der Zwischenzeit sorgen wir mit pfiffigen Umgehungslösungen dafür, dass wir trotzdem lieferfähig bleiben.

Manche Dinge sollten oder konnten nie so abgebildet werden, wie sie gelebt wurden. Zum Beispiel 1-cent-Bestellungen, die es in jedem Unternehmen gibt. Da verlangt der Lieferant für die Lieferzusage und terminliche Reservierung eine formale Bestellung, obwohl das zu bestellende Objekt noch nicht von unserer Konstruktion freigegeben wurde. Da unsere Prozesse diesen Teil der Realität beharrlich ignorieren, bedienen sich alle Einkäufer dieser Welt desselben Kniffs mit den bekannten Folgen für Bestandsbewertung, Bestellobligos und Inventur.

Deterministische rechnergestützte Dispositionsprozesse erwiesen sich als dermaßen anfällig für Nachlässigkeiten, schlechte Datenqualität und Überraschungen, dass nicht wenige Firmen für einen Großteil ihrer Teile auf robustere analoge Verfahren wie Kanban auswichen, um die Versorgung zu sichern.

Und obwohl die ERP-Hersteller dieser Welt pflichtschuldigst versuchen, ihre Systeme mit immer neuen Datenbankfeldern, Funktionen, Customizing-Optionen und pfiffigen Prozessvarianten zu ertüchtigen, die wir gegen wiederkehrenden Einwurf kleiner „Wartungsscheine“ erwerben dürfen, blieb uns der grundsätzliche Teil der Unvollkommenheit ihrer Systeme erhalten und wir lernten mit ihnen zu leben.

Von unserer Sehnsucht nach Stabilität und Standardisierung getrieben, begannen wir, auch Sonderaufgaben und damit immer größere Teile unseres Schicksals in ihre Hände zu legen. Wenn wir früher den jährlichen Weihnachtsbaum für den Eingangsbereich beschaffen wollten, fuhr unser Mädchen für alles zum örtlichen Weihnachtsbaumstand. Um die lebensferne aber Compliance-konforme Abschaffung von Bar-Kassen zu ermöglichen, kamen unsere Prozessfetischisten auf die Idee, alle Bestellungen über Artikel im ERP-System abzuwickeln. So entstanden in unserer Konstruktion Artikel mit der Bezeichnung „Tanne Nordmann“ und wir bestellten sie wie alles andere beim Großhändler in der nahen Großstadt. Dass sich fortan mehrere Beteiligte (Konstruktion, Freigabe, Einkauf, Disposition, Großhändler, Spedition, Wareneingang, Hausmeister) mit dem armen Bäumchen plagen mussten und sich die Kosten vervielfachten, blendeten wir großzügig aus.

Inzwischen ist alles anders, und unsere heile Prozess- und ERP-Welt gerät regelrecht ins Wanken. Digitalisierung und Globalisierung erzeugen in einem Maß Veränderungsdruck auf unsere Geschäftsmodelle, Produkte und Lieferketten, dass wir ihnen – eingemauert in die Prozesse und Funktionen unserer ERP-Systeme – kaum noch folgen können. Überraschungen sind inzwischen die Regel und Parallelwelten wuchern.

Wird es uns zu bunt, rufen wir laut nach einem neuen ERP-System. Eines, das noch mehr Funktionen hat, Möglichkeiten bietet und endlich wieder für Ruhe sorgt. – Bereinigung der Datenbanken und Korrektur hunderttausender Stammdaten inbegriffen.

Das ist ein Irrweg, denn Computersysteme werden auch weiterhin keine Antworten auf Überraschungen haben. Das merken wir bereits dann, wenn wir uns mit unserem Auto entscheiden, eine andere Strecke zu fahren, als von unserem Navigationsgerät vorgeschlagen. Sofern wir nicht einen erkennbar kürzeren Weg wählen, bekommen wir bei jeder Einmündung hartnäckige Wendevorschläge, statt der Mindestnachfrage „haben Sie absichtlich die Strecke verlassen?“ oder gar „soll ich eine neue Route berechnen?“.

Bereits heute erkennen wir die mächtigen Umwälzungen daran, dass Dokumentenmanagement- und Collaborations-Software-Lösungen wie Pilze aus dem Boden sprießen, weil sie uns helfen, Zusammenarbeit in stets wechselnden Aufgabenstellungen und Team-Zusammensetzungen flexibel und zuverlässig zu organisieren.

In diesem Umfeld tun wir gut daran, unserem ERP-System nur den unvermeidlichen Teil unserer Aufgaben zu überlassen, der langfristig stabil und wiederkehrend ist und irgendwas mit der Auftragsabwicklung physischer Produkte zu tun hat. Idealerweise suchen wir uns dazu nicht das ERP-System mit dem umfassendsten Funktionsumfang aus, sondern das System, das in der Standardausprägung zu uns passt.

Für alles andere, auch das, was uns am Markt besonders macht und unser ERP-Hersteller nicht kann, suchen wir kleine, leichte, universelle und kostengünstige Sonderanwendungen. In den Zeiten universeller Datenstandards und Apps wirkt die stolze Behauptung, man habe ein einziges Programm, das von Taschenlampe über Kalender bis zur Navigation alles könne, ähnlich anachronistisch, als würde uns beim Einkaufsbummel auf der Königsallee ein Dinosaurier begegnen.

Unsere betriebliche Software-Welt der Zukunft wird notwendigerweise passend, vielfältig und kostengünstig sein. Und wir werden uns unsere betrieblichen Anwendungen nach Bedarf zusammenstellen können. Ganz so wie im Privatleben.

Prozessoptimierung war gestern – heute verbessern wir die Wertschöpfung

04.11.2016

Im Mittelpunkt der betrieblichen Optimierung steht regelmäßig das Vorhaben, die „Komplexität“ von Prozessen zu reduzieren oder Prozesse zu optimieren. Genaugenommen ist das Bekenntnis zur Prozessoptimierung aus einem gepflegten Gespräch unter Managern überhaupt nicht mehr wegzudenken. Aber was sind eigentlich Prozesse? Zitieren wir am besten den Vordenker der 80er und 90er Jahre, Michael Porter:

„Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. All diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen.“

Eine Kette aller Tätigkeiten. Na klar, das hätten wir auch so oder ähnlich gesagt. Und dennoch passt das nicht ganz zu unserem betrieblichen Erleben. Alle die, die täglich Prozesse definieren oder beschreiben, ihren Kollegen vorgeben und dafür sorgen, dass wir regelmäßig von TüV oder Dekra zertifiziert werden, wissen, dass das betriebliche Geschehen oftmals kein gerader Weg ist und Umwege, Sprünge oder Abkürzungen dazugehören.

Das liegt daran, dass das mit unseren betrieblichen Aufgaben nicht ganz so einfach ist. Es gibt kleine Aufgaben, große Aufgaben, spontane Aufgaben, geplante Aufgaben, Hauptaufgaben, Nebenaufgaben, Gesamtaufgaben, Teilaufgaben und Verrichtungen, wertschöpfende Aufgaben, nicht wertschöpfende Aufgaben, Einmalaufgaben und wiederkehrende Aufgaben. Und nicht immer lassen sich Aufgaben dauerhaft in eine festgelegte Reihenfolge bringen und präzise beschreiben.

Das funktioniert nur dort, wo Aufgaben identisch wiederkehrend sind. Und, wo eine Beschreibung überhaupt möglich ist. Wie in der Montage der Automobilisten, wo den Mitarbeitern der jeweils nächste Handgriff auf dem Bildschirm angezeigt wird. Jenseits der Handarbeit bleibt die Beschreibung naturgemäß eher grob, wie zum Beispiel „Verkaufsgespräch führen“ oder „Bauteil konstruieren“. Und Prozesse sind nur dort sinnvoll, wo sich Überraschungen durch organisatorische Vorkehrungen ausschließen lassen. Was überall da schwerfällt, wo der größte Überraschungsfaktor überhaupt im Spiel ist: der Mensch.

Sind unsere Produkte und Aufgaben unterschiedlich, und sei es nur in einzelnen Facetten, ist es angeraten, einen jeweils passenden und mitunter einmaligen Lösungsweg zu wählen. Das gilt auch dort, wo überraschende Ereignisse auftreten und eine Anpassung des Vorgehens erforderlich machen können. Ganz besonders da, wo Menschen zusammen Lösungen finden. Für diese Aufgaben nutzen wir besser andere Organisationsformen als Prozesse und erleichtern das reibungslose Miteinander mit Hilfe allgemeiner Regeln.

Wollen wir vermeiden, von vorn herein mit dem falschen Werkzeug zu hantieren, sollten wir uns zukünftig vornehmen, nicht Prozessoptimierung zu betreiben, sondern viel umfassender unsere betriebliche Wertschöpfung zu verbessern. Und an den Anfang unserer Aktivitäten die gründliche Analyse unserer betrieblichen Aufgabenwelt zu stellen.

Die Zukunft der Denkarbeit – die globalisierte Internetwelt verändert alles

24.10.2016

Wir alle stehen vor großen Herausforderungen. Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmen, Kreative, Berater, Einzelhandel, es betrifft am Ende jeden. IT, Internet und Globalisierung sorgen für eine ungekannte Dynamik, die Welt ist zum Dorf geworden. Eine Internet-Boutique in Montana stellt für eine Druckerei im Ammerland ebenso eine Konkurrenz dar, wie tausende von Freelancern auf Internet-Portalen wie upwork für kleine Werbeagenturen, Buchhaltungsdienste, Übersetzer oder Assistenten.

Das merken wir vielleicht noch nicht, weil uns unsere Kunden aufgrund jahrelanger vertrauensvoller Beziehungen die Treue halten. Aber uns muss klar sein, wir sind heute nicht mehr allein, wir stehen auf einem gigantischen Marktplatz Stand an Stand mit Anbietern aus aller Herren Länder. Und mit ihrer Anzahl steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass einer plötzlich eine gute Idee hat oder unsere Produkte mit Hilfe einer Homepage, sagen wir einer Näherei in Vietnam und einem Versanddienstleister von einem Tag auf den anderen für alle Welt sichtbar zum halben Preis anbietet und damit auch unsere Welt auf den Kopf stellt.

Und die anderen, bei denen die persönliche Konsultation zwingend Teil des Geschäftsmodells ist, wie z.B. bei Beratern, Anwälten und Ärzten? In Zeiten, in denen im Netz so ziemlich alles relevante Wissen der Menschheit jederzeit zugänglich ist, verlieren auch ihre Wissensvorsprünge ihre Bedeutung und werden zunehmend seltener bezahlt. Gunter Dueck fragt deshalb zu Recht: Was bieten Sie als Fachmann überhaupt einem frisch „Gesurften“, wenn der einen Rat haben will? Auch für diese Berufsgruppen übernehmen Computer und Maschinen alle Routinetätigkeiten, am Ende bleiben sie auf dem schwierigen Teil sitzen, bei dem es ausschließlich um die universellen Zukunftskompetenzen Ideen, Können, Kooperation, Vertrauen und Exzellenz geht.

Was bedeutet das konkret für uns? Wir müssen Leistungen anbieten, die in dieser Welt überhaupt noch einen Wert haben. Dafür brauchen wir die richtigen Menschen und Bedingungen, unter denen sich gute Ideen entfalten können. Wir müssen Routinetätigkeiten automatisieren und gleichzeitig flexibel auf Überraschungen reagieren, ohne dass Chaos entsteht. Und wir müssen in der Lage sein, in kürzester Zeit Vertrauen aufzubauen und auf den Punkt zu überzeugen.

Was würde eigentlich Herkules dazu sagen?

Die mehr als 7 Verschwendungsarten

09.10.2016

Überlegungen zum Thema Lean Office oder Lean Administration leiden in der Regel darunter, dass versucht wird, bekanntes Wissen und bekannte Methoden aus der Produktion in das Büroumfeld zu übertragen. Damit einher geht eine grundsätzlich falsche Weichenstellung: In der Produktion entstehen gleichartige physische Produkte in einer festgelegten Reihenfolge von beobachtbaren Arbeitsschritten oder Aufgaben, d.h. in einem grundsätzlich standardisierten Prozess.

Und so fokussieren auch die Überlegungen zum Lean Office regelmäßig darauf, Prozesse für Standardaufgaben („Kreditorenbuchhaltung“) zu optimieren oder Aufgaben mit erstmaliger Prozessdefinition einer erhofften Effizienzsteigerung zu unterziehen. Dabei dominieren außerhalb der Produktion Mischaufgaben, bestehend aus einem Wiederholanteil und meist kontext- oder kundenspezifischen Einmal-Anteilen, die eine abschließende Prozessdefinition erschweren. Bei der Bewältigung leisten wir Denkarbeit, die nicht beobachtbar, individuell und damit in den allermeisten Fällen überraschend ist. All das trägt maßgeblich zu der täglichen Vielfalt bei, die wir alle in unseren Büros, Praxen und Kanzleien erleben.

Entsprechend schwer fällt es, die Verschwendung in Büros und Verwaltungen zu ordnen. Das wird offensichtlich, wenn wir uns alle im Zusammenhang mit Lean Administration und Lean Office kursierenden Systematisierungen anschauen. Üblicherweise werden die 7 Verschwendungsarten aus der Produktion (dort: Überproduktion, Bestände, Fehler, Ungeeignete Prozesse, Bewegung, Transport, Warten) auf das Büroumfeld übertragen und überwiegend mit gut vorstellbaren Beispielen versehen (Motto: Bestände – „zu viel Büromaterial“ oder „überfüllter e-mail-Eingang“).

Da bisher keine der Definitionen die wesentlichen für Denkarbeit relevanten Verschwendungsformen enthält, wollen wir eine umfassende Klassifikation versuchen:

1. Überproduktion, Doppelarbeit

– keine klaren Verantwortlichkeiten / Rollen

– keine klaren Ziele / fehlende Führung oder mehrere Realitäten

– Entscheidungen in Frage stellen oder ignorieren

– E-Mail für Entscheidungen oder Diskussionen verwenden

– Medienbrüche und Doppelerfassungen

– fehlende Problemlösungsfähigkeit

– Multitasking

2. Bestände

– mehrere unübersichtliche Arbeitsvorräte / keine Transparenz über Prioritäten

– zu große E-Mail-Verteiler (erhöhen den Lesebestand beim Empfänger)

– Überaktivität der Mitarbeiter / Mitmischen

– Spezialisierung

– keine gemeinsame Ablagestruktur für Dokumente

3.Fehler (Ausschuss und Nacharbeit)

– Über- oder Unterqualifikation von Mitarbeitern

– keine Aufgabenklärung (fehlende Informationen / keine klaren Ziele)

– fehlende Hilfskultur / fehlende Führung

– kein Herzblut / fehlende Sorgfalt (keine Absicherung von Annahmen / intuitive Entscheidungen / keine Überprüfung der Arbeitsergebnisse)

4.Ungeeignete Arbeitsprozesse und organisation

– keine Wiederverwendung bestehender Arbeitsergebnisse

– keine Tagesplanung

– Störungen

– keine Aufgabenklärung und -planung zu Beginn einer Aufgabe

– versteckte dezentrale Puffer

– kein Denken in Alternativen

– Prozessdefinition von Nicht-Standardaufgaben

– fehlende Standardisierung und Prozesse für Standardaufgaben

– namentliche Kapazitäts- und Aufgabenplanung

5. Bewegung

– zusammenarbeitende Teams sitzen nicht zusammen

– Reisetätigkeiten

– übermäßige Zerlegung von Aufgaben – Chefentscheidungen

6. Unnötiger Informationsfluss

– große e-mail-Verteiler

– nicht zielgerichtete Meetings

– schwätzen („man müsste mal“)

– Weitergabe von Aufgaben statt selber machen

– übermäßige Zerlegung von Aufgaben

– keine gemeinsame Ablagestruktur für Dokumente

7. Wartezeiten

– Fachspezialisierung oder hierarchische Spezialisierung / verdeckte Engpässe

– fehlende Kapazitätstransparenz und -flexibilität

– fehlende Dokumentation von Zwischenergebnissen

– keine vollständige Auftragsklärung / Vereinbarung von Lieferterminen

– kein full set bei Aufgabenstart

– übermäßige Zerlegung von Aufgaben

– zu geringe Rechnerleistung

Zugegeben, bei einigen Verschwendungsarten fällt die Zuordnung auf die gängigen Kategorien nicht leicht, manche wirken sich in mehr als einer Hinsicht nachteilig aus. Darüber hinaus gibt es aber auch Formen der Verschwendung, die sich überhaupt nicht zuordnen lassen, da sie in der Produktion schnell erkannt würden und deshalb keine Erwähnung finden:

– Vermeidung von Denkarbeit

– fehlende Kooperationsfähigkeit / verdeckte Konflikte

– nicht bewusstes Handeln

Wir sind überzeugt, dass weit mehr Arten der Verschwendung existieren bzw. für Lean Administration relevant sind und unsere Liste nicht abschließend ist.

Damit wird erkennbar, dass die Übertragung der bekannten Systematisierung aus der Produktion unseren Blick eher trübt, wenn wir Lean Organisationsprinzipien nutzen wollen, um Denkarbeit im Fluss zu halten.

Mit Lean Administration die Optimierung vollenden

18.09.2016

Die Anwendung von Lean Prinzipien ist ein sehr mächtiges Werkzeug zur Steigerung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Zunehmend wenden wir Lean als Lean Administration auch auf unsere steuernden und verwaltenden Aufgabenbereiche an. Dabei erweist sich das gängige Vorgehen, Ordnung zu schaffen und Prozesse zu standardisieren, als nicht hinreichend. Wir erläutern, warum das so ist, was Lean Administration leisten muss, und wie wir mit Lean Administration die Optimierung vollenden können.

Lean ist Standardisierung

Vor kurzem hörten wir von einem Maschinenbauunternehmen, bei dem die Begleiter des neuen Geschäftsführers nach dem ersten gemeinsamen Rundgang durch die Firma zu berichten wussten, er habe gesagt, hier müssen wir aber mal richtig standardisieren und Lean machen. Und wie beabsichtigt, waren sie von seiner Urteilskraft beeindruckt.

Zugegeben, er hätte wohl kaum einen Satz sagen können, der weniger Grund zum Anstoß geboten hätte. Klar, Lean ist die ultimative Waffe gegen Verschwendung, Lean ist Standardisierung und Standardisierung ist schon für sich genommen effizient. Weiß doch jeder… Wenn man die Aussage überhaupt kritisch werten wollte, müsste man fragen, ob das denn alles sei. Woraufhin die Reaktion vermutlich die verdutzte Rückfrage wäre, warum das nicht ausreichend sein solle.

Wenn Standardisierung allein nicht reicht

An dieser Stelle gäbe es einiges einzuwenden. Wir könnten einen argumentieren, dass auf gesättigten Märkten Produktvarianz wieder eine größere Bedeutung bekommen wird, die betrieblichen Aufgabestellungen deutlich vielfältiger werden und damit Standardisierung zunehmend an ihre Grenzen stoßen wird. Dann sprechen wir über den zunehmenden Anteil heterogener Gesamtaufgaben (= Produkte). Allerdings gibt es bereits bei traditionellen, eher homogenen Gesamtaufgaben eine hohe Varianz der darunterliegenden Einzelaufgaben, die für sich genommen nur begrenzt standardisierbar sind. Leider sind wir dermaßen konditioniert, in Abteilungen oder betrieblichen Funktionen zu denken und Prozesse zu verbessern, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und unseren einzelnen Aufgaben und ihrer jeweiligen Charakteristik nicht wirklich Aufmerksamkeit schenken.

Überall dort, wo Angebote, Entscheidungsvorlagen, (Termin-) Pläne, Berichte, Verträge, Konzepte, Gutachten, Konstruktionszeichnungen oder Softwareprogramme erstellt oder bearbeitet werden, wo Fragen beantwortet werden, wo studiert, gelehrt, beraten oder geführt wird, geht es mitunter recht wild zu. Gemein ist den dabei auftretenden Aufgaben, dass es sich nicht um Handarbeit, sondern um Denkarbeit handelt: Auf der Basis von Informationen werden mit Hilfe von Kreativität, Originalität, technischem und theoretischem Können sowie mit sozialer Kompetenz Probleme gelöst oder neue Ergebnisse erarbeitet.